「最近はQRコード決済ばかりでFeliCaってもう古いの?時代遅れなんじゃない?」そんな声をよく聞くようになりました。

確かにPayPayや楽天ペイなどのスマホ決済が急速に普及し、FeliCa搭載の電子マネー(Suica、QUICPay、iDなど)は存在感が薄くなっているようにも見えます。しかし、実際にはFeliCaは“時代遅れ”どころか、今も日本の非接触決済の根幹を支える技術です。

本記事では、FeliCaの仕組みや強み、そしてなぜ今も使われ続けているのかをわかりやすく解説します。

この記事のもくじ

FeliCaとは?日本発の非接触IC技術

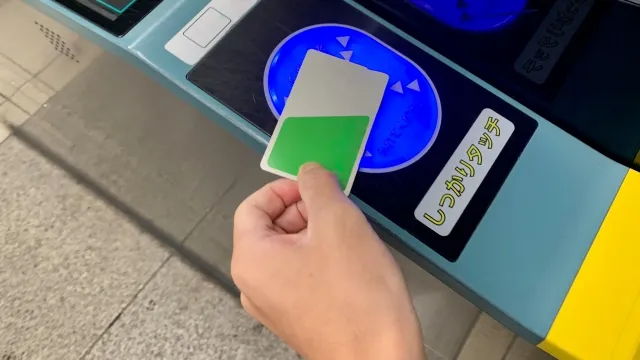

FeliCa(フェリカ)はソニーが開発した非接触IC技術で、1990年代から日本の交通系ICカードや電子マネーに使われています。

Suica、PASMO、楽天Edy、nanaco、WAON、QUICPay、iDなど、私たちの身近な電子決済の多くがこのFeliCaを採用しています。

データを一瞬で読み取る高速性とセキュリティの高さが特徴で、「タッチするだけで支払い完了」という利便性を早くから実現してきました。

「時代遅れ」と言われるようになった理由

ここ数年で「FeliCaは古い」と言われるようになった背景には、3つの流れがあります。

QRコード決済の普及

PayPay、楽天ペイ、d払いなど、スマホの画面をかざすだけで決済できるQR方式が急拡大しました。加盟店にとって初期コストが低く、個人店舗でも導入しやすい点が広がりの理由です。iPhoneでの制限(以前の話)

FeliCaを搭載していないiPhoneが海外では主流だったため、Apple Pay対応前は「日本独自仕様」として扱われていました。この影響で「ガラパゴス技術」と呼ばれることもありました。国際ブランドとの相性の違い

海外ではNFC Type A/Bが主流で、FeliCaはType Fという別規格。海外利用にはやや不便という印象も「時代遅れ」と言われる要因のひとつです。

それでもFeliCaが“生き残っている”理由

では、なぜ今もFeliCaは使われ続けているのでしょうか?答えは「実用性の高さ」にあります。

圧倒的な処理スピード(0.1秒以下)

改札でタッチして一瞬で通過できるのはFeliCaだからこそ。QRコードではこの速度を実現できません。電波環境に強く、オフラインでも使える

電波が届かなくても、SuicaやQUICPayは利用可能。通信エラーで決済が止まる心配が少ないのは大きな利点です。交通×決済の一体化に最適

通勤・通学での改札利用とコンビニ支払いを同じカードやスマホで完結できる便利さは他に代えがたいものがあります。

海外でもFeliCaは進化中

実はFeliCaはすでに“世界対応”へ進化を遂げています。

近年ではNFCと統合された「NFC-F(Type F)」として国際標準に組み込まれており、Apple PayやGoogle PayでもFeliCa対応が標準装備。

海外製スマホでもSuicaやQUICPayが使えるようになりました。

つまり、ガラパゴスどころか「世界対応の日本発技術」として再評価されつつあるのです。

FeliCaの今後:次世代インフラとしての役割

マイナンバーカード、社員証、学生証、オフィス入退室管理など、FeliCaは“決済以外”にも幅広く活用されています。

今後はデジタルIDやチケット管理にも応用が進む見込みです。

将来的には、FeliCa+クラウドの連携で「財布も鍵もスマホ1台で完結」する社会インフラへと進化していくでしょう。

まとめ:FeliCaは「古い」ではなく「成熟した」技術

以上、FeliCaは時代遅れ?古いやガラパゴスは勘違いの理由を解説...というお話でした。

QRコード決済が新興勢力として伸びている今でも、FeliCaは交通・小売・公共サービスを支える安定基盤です。

「古いから終わり」ではなく、「便利だから定着した」。それがFeliCaの現在地です。

スマホ一つで改札を抜け、コンビニで支払い、オフィスのドアを開ける——そのすべてを支えるFeliCaは、これからも“静かな主役”であり続けるでしょう。